Segunda jornada de pruebas: Un aniversario de los temblores de 1773 con efectos especiales y una despedida inesperada

29 de julio de 2025, la fecha en que toma lugar este suceso por contar | Hace una semana empezó la prueba de fuego para los estudiantes del curso de Guía Local de INTECAP Sacatepéquez. Y hoy continuamos con los tours en el corazón turístico del departamento de Sacatepéquez: el Centro Histórico de Antigua Guatemala. En dúos o de forma individual, los asignados para esta jornada nos preparamos para conducir un tour en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: Tenedor del Cerro, La Merced, San José El Viejo, Convento Santa Clara, Santa Teresa de Jesús, San Jerónimo, Monumento a Landívar y Ruinas de La Recolección.

Así como el martes pasado, después de cada guiaje grupal o individual, el profesor Guillermo Cuéllar se quedaba con los encargados de los tours, dando los respectivos comentarios y evaluaciones.

La jornada estuvo intensa, o quizás la sentí así porque hoy también era mi turno. Luego de dar lo mejor que pude, me entró mucho cansancio, pero con la satisfacción de haber dado un paso enorme hacia la meta de certificarme como guía. ¿Por qué un paso enorme? Porque esta prueba me permitió superar ciertas dudas sobre mi capacidad para conducir a un grupo, implementar dinámicas y hacerme cargo, de verdad, de la responsabilidad que conlleva compartir información fidedigna sobre lo que uno muestra.

Siento que, con esta experiencia, he generado más autoconfianza, y esa sensación ha significado un parteaguas. Este ejercicio —y prueba a la vez— creo que significó algo similar para todos nosotros. Y aunque aún queda mucho trecho por recorrer, mucho conocimiento por adquirir y muchas habilidades por desarrollar, sé que todos pasamos a otro nivel, un peldaño más.

Vamos al recuento.

Segundo La Merced, pero primera historia en este recuento

Esta práctica de guías se llevó a cabo el 29 de julio, en el aniversario número 252 de los devastadores Terremotos de Santa Marta. Y, cuál si fuera presagio de malas noticias, el profesor Guillermo Cuéllar nos lo recordó justo mientras Keila y yo nos disponíamos a iniciar nuestra presentación frente a la Iglesia y Convento de La Merced, que, de este momento en adelante, llamaré coloquialmente La Merced, a secas. Aquel 29 de julio de 1773 marcó un antes y un después en la historia de Santiago de los Caballeros —hoy Antigua Guatemala— y también en la historia del país: fue el punto de quiebre que llevó al traslado de la capital hacia el Valle de la Ermita, el lugar que hoy conocemos como Ciudad de Guatemala.

La coincidencia de fechas no pasó desapercibida. En cierto modo, le dio a la jornada un tono diferente, como si estuviéramos no solo repasando la historia, sino honrándola en el mismo espacio donde ocurrió.

Keila y yo no fuimos las primeras en exponer el guiaje sobre La Merced; nos tocó en segundo lugar. Pero decidí empezar este recuento por aquí, debido al comentario del profesor sobre la fecha histórica que se recordaba.

Keila y yo trabajamos súper bien durante todo el proceso de preparación. Aunque nos llevamos como 30 años de diferencia —ella, menor que yo— hicimos clic en la forma de orientar el tema, la dinámica, los aspectos técnicos, de forma y fondo. Al final, nos fue muy bien, pero más que todo valoro la experiencia y el aprendizaje. Yo abordé más los puntos históricos de La Merced y de la Orden que la rige; Keila se enfocó en los detalles arquitectónicos.

La dinámica que hicimos me conectó con el corazón de mis turistas, que en este caso son mis compañeros de clase. Paréntesis: en esta ocasión se notaron las ausencias de algunos, por encontrarse enfermos o inconvenientes.

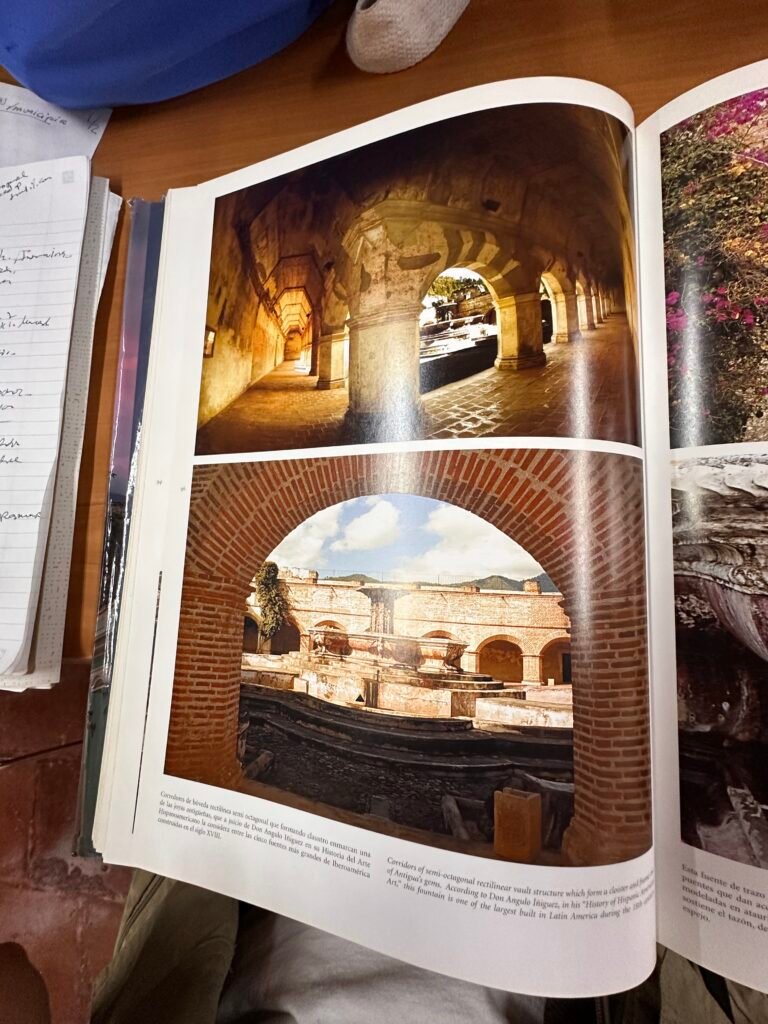

El nombre de la dinámica: “Cápsula del tiempo: un mensaje para el futuro.” La realizamos justo en el segundo piso del convento, con vista hacia la fuente, la más grande de Hispanoamérica dentro de un edificio religioso. Invitamos a cada participante a escribir, al reverso de una postal con la imagen de La Merced, un mensaje dirigido a ellos mismos, a un hijo, nieto o ser querido, pensado para ser leído dentro de 30 años y que, simbólicamente, se dirigía a este lugar. No era una simple actividad; era una invitación a reflexionar sobre el paso del tiempo, la memoria y el legado.

Se formó un jurado espontáneo con dos miembros: nuestro profesor Guillermo y Esteban —ideal por su vena artística—, quienes aceptaron con entusiasmo. Se otorgaron varios minutos para escribir, y durante ese breve pero intenso silencio, pudimos sentir la conexión emocional del grupo con el lugar, con la historia… y consigo mismos.

Las tarjetas fueron entregadas al jurado, que deliberó en silencio durante el resto del recorrido. En la última parada del tour, hicimos la entrega de los premios: un mensaje ganador y tres menciones destacadas, en el siguiente orden: Mónica, David, Nelly y Ariel. También agradecimos al jurado con un pequeño obsequio simbólico. Fue un cierre cálido, con sonrisas, alguna lágrima disimulada y ese sentimiento bonito de que habíamos creado algo más que una actividad: habíamos sembrado memoria.

Como yo andaba dando el tour, no tomé fotos, pero Nelly me compartió las suyas (las tres primeras, las otras tres son de los días de investigación que hicimos Keila y yo):

Empezamos con un tour de lujo: Tenedor del Cerro y tres guías estupendos

Como les mencioné, Keila y yo no fuimos las primeras en presentar. La jornada arrancó a las 8 a.m. en punto, en Tenedor del Cerro, donde tres compañeros abrieron la práctica con una excelente guía por tres de los museos más importantes del lugar.

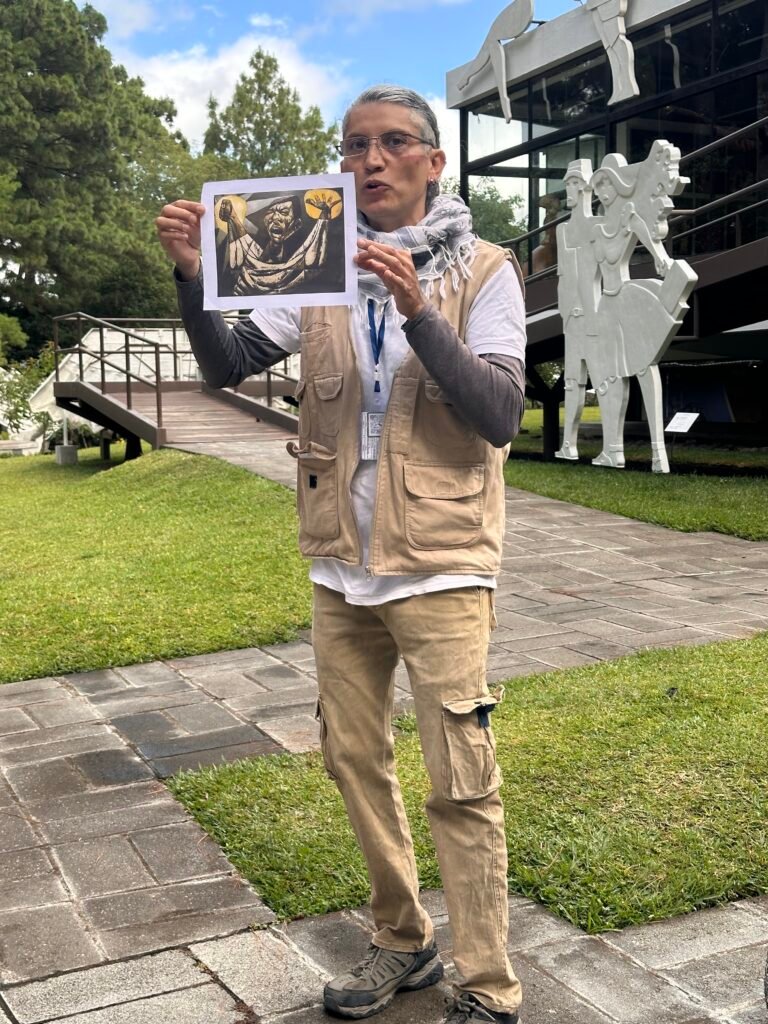

Antes de ingresar a los museos, Esteban, Dan y Saúl nos introdujeron al sitio con algunos datos, pero lo que realmente impactó fue cuando Esteban nos mostró imágenes de un cuadro de Vasili Kandinsky, pintor ruso; una fotografía de la escultura Música Grande de Efraín Recinos; y Muchacha y Eclipse, de Roberto Ossaye. Con esta interacción lograron despertar nuestros sentidos para la experiencia de conexión artística que estaba por comenzar.

Esteban fue el encargado de guiarnos por el Museo de Efraín Recinos, un espacio que rinde homenaje al gran arquitecto, pintor, escultor y muralista guatemalteco. El museo expone una parte esencial de su obra multifacética, desde bocetos arquitectónicos hasta esculturas que revelan su visión única sobre la identidad guatemalteca. Recinos no solo diseñó espacios emblemáticos como el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, sino que dejó una huella profunda al fusionar arte con arquitectura, técnica con sensibilidad social. Escuchar la explicación de Esteban nos ayudó a dimensionar la genialidad de este artista que usó su obra para hablarle al país.

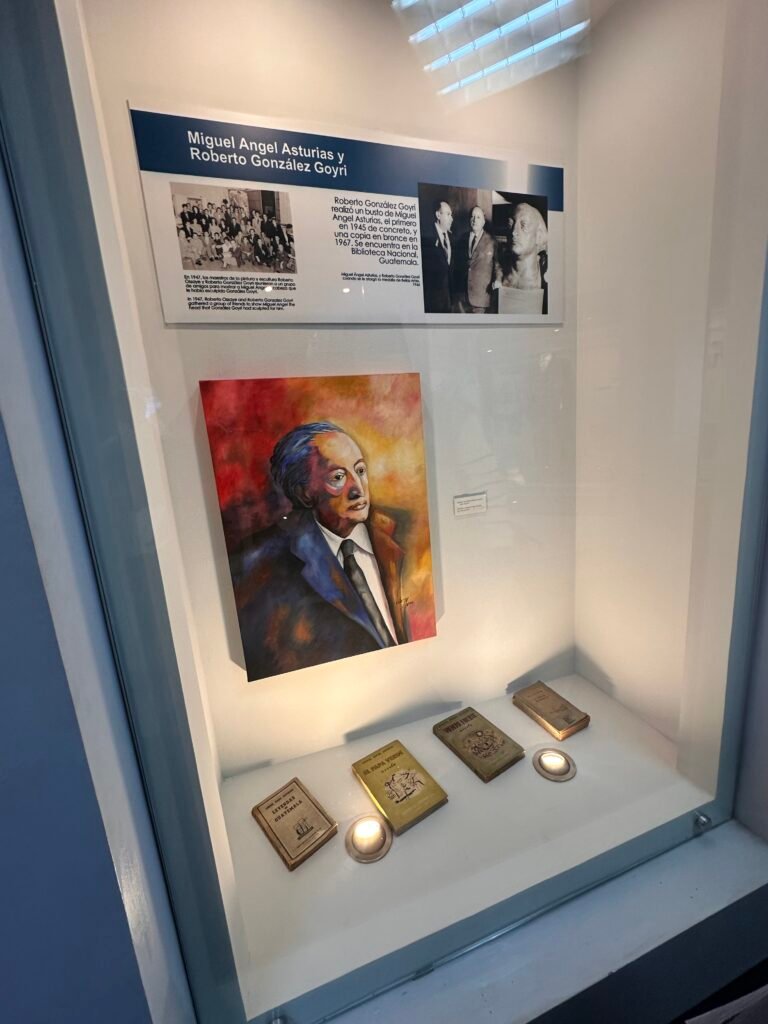

Luego, Saúl nos llevó por los Museos de Miguel Ángel Asturias y Juan Pablo II. El primero está dedicado al premio Nobel de Literatura guatemalteco, y ofrece una mirada íntima a su vida y obra: fotografías, manuscritos y objetos personales que ayudan a entender el contexto político y cultural que marcó su literatura. El segundo, dedicado al Papa Juan Pablo II, destaca su visita histórica a Guatemala y el impacto espiritual que dejó en la población.

Finalmente, Dan nos presentó el Museo de Efraín Recinos Niño, una propuesta que recrea parte de la infancia del artista desde una perspectiva lúdica y visualmente atractiva. Este museo tiene un enfoque distinto, más colorido e interactivo, que permite conectar con la semilla creativa de Recinos desde sus primeros años. Fue un recorrido cálido y lleno de imaginación, que nos recordó que cada gran artista fue, alguna vez, un niño lleno de curiosidad.

Cada uno de ellos mostró no solo dominio del contenido, sino una conexión genuina con las piezas, los artistas y el significado de los espacios. Mantuvieron la atención de todos nosotros durante todo el recorrido.

Allí, entre edificaciones artísticas, esculturas y una vista panorámica espectacular, Dan nos despidió con una dinámica que dejó huella. Sí: “El Ardor de INTECAP”, tal como la nombró él mismo. Dan llevó un lienzo, colores y plumones, con los que cada quien pudo imprimir un trazo. El resultado: nuestra primera obra de arte en conjunto, testimonio de un excelente tour, de amistad y compañerismo.

Después de esa primera parte, volvimos al corazón del casco histórico para continuar con la segunda fase de la práctica. Entonces sí, nos tocó a Keila y a mí. Esa parte ya se las conté.

Nelly, con sus pantalones tradicionales, desde San José El Viejo

Nuestra querida ex presidenta de clase y compañera, Nelly, nos hizo pasar un excelente momento frente a la hermosa Ermita de San José El Viejo. Aunque no pudimos ingresar al interior, Nelly logró captar nuestra atención con una explicación clara y cálida sobre este emblemático sitio.

Nos contó que la ermita fue construida a mediados del siglo XVIII y es uno de los pocos templos en Antigua Guatemala que conserva su fachada original, de estilo barroco sobrio pero elegante. Destacó que, aunque hoy en día se utiliza principalmente para eventos sociales y bodas, la estructura sigue siendo un ejemplo del esplendor arquitectónico de la época colonial.

Nelly también nos habló sobre la imagen de San José, a quien está dedicado el templo, y cómo su culto se mantuvo fuerte entre los habitantes de Santiago de los Caballeros. Nos ayudó a imaginar lo que significaba este espacio para los fieles y cómo, pese a los terremotos y el paso del tiempo, su historia sigue viva.

¿Cómo lo logró? Nos colocó en fila frente al muro bajo entre el templo y la acera, nos pidió colocar las manos sobre los bordes del muro, cerrar los ojos y sentir. Luego, nos preguntó qué sentimos. La sensación predominante fue la paz. Después, nos pidió formar grupos de tres o cuatro personas e imaginar que éramos vecinos del lugar en el tiempo de la construcción de la ermita, y que debíamos ponernos de acuerdo sobre cómo íbamos a colaborar con la obra.

“¡Así fue entonces como se pusieron de acuerdo y lograron recaudar lo necesario para construir esta edificación!”, nos proyectó al pasado.

Su intervención fue breve pero significativa. Y sí, tenía que mencionar los pantalones, porque aunque se nos pide llevar pantalones color café o caqui, ella se atrevió a usar unos lindos pantalones tradicionales de tela chapina. ¡De verdad, un excelente look para guiar! Se veían muy bien con el chaleco y las botas.

El eco de las voces de las Clarisas

Luego de San José El Viejo, seguimos a Mónica hasta las ruinas del Convento de Santa Clara, donde vivimos otra experiencia gratificante de conocimiento, pero sobre todo, de conexión emocional con la historia de este lugar tan especial.

(Paréntesis: medio nos perdimos, porque mientras unos escuchábamos ya a Mónica en las afueras de las ruinas, otros estaban ya adentro, esperándonos).

Mónica comenzó su intervención guiándonos por la fachada interior del convento, resaltando su belleza y los delicados detalles de inspiración femenina que aún se pueden apreciar. Luego nos condujo hasta el área del coro, donde nos invitó a imaginar a las monjas clarisas entonando sus cantos. El eco del lugar, sumado al silencio respetuoso del grupo, hizo que, por un instante, pudiéramos “escuchar” con la imaginación esas voces del pasado, como si todavía habitaran el recinto.

Lo que hizo verdaderamente única esta experiencia fue la manera en que Mónica supo tender un puente entre el pasado y el presente. Nos explicó que, aunque las ruinas evocan una vida religiosa ya extinta en ese espacio específico, las monjas clarisas siguen existiendo hoy en día. Nos habló del convento activo de las hermanas clarisas en San Pedro Las Huertas, donde aún se practica la vida contemplativa y se mantiene viva la tradición iniciada siglos atrás.

Asimismo, nos mostró cómo esa tradición religiosa se refleja simbólicamente incluso en la arquitectura actual del convento de San Pedro: la disposición de las naves, el Santísimo siempre al lado derecho y la cúpula que deja pasar la luz como símbolo de la presencia constante del Espíritu Santo y la gracia de Dios.

Comparar las ruinas del convento colonial con la vida presente del convento de San Pedro nos permitió no solo comprender mejor la espiritualidad de la orden, sino también darnos cuenta de que la historia no está muerta: sigue viva, transformada, pero vigente. Así, lo que pudo haber sido solo una visita a un sitio histórico se convirtió en una vivencia sensible y profunda.

Por si fuera poco, Mónica nos sorprendió con un exquisito recuerdo: unos dulces fabricados por las clarisas en San Pedro Las Huertas llamados serenísimas, recetas transmitidas de generación en generación y elaboradas con un enfoque en ingredientes locales y técnicas tradicionales. Estos dulces son muy difíciles de obtener y deben además encargarse con mucha anticipación.

Para cerrar, Mónica nos envió a tomarnos una foto que evocara algo especial sentido allí. Hubo bonitos premios para los ganadores.

Gracias a nuestra casi guía certificada Mónica nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos: de una historia de religión, silencio y canto que aún resuena, como un eco, en las piedras del convento.

Luego de esto, el profe Guillermo nos mandó a almorzar, y quedamos de vernos poco antes de las 2 p.m. en el siguiente destino.

Acá fotos que Mónica comparte, del convento de Las Clarisas en San Pedro Las Huertas, para que podamos comparar:

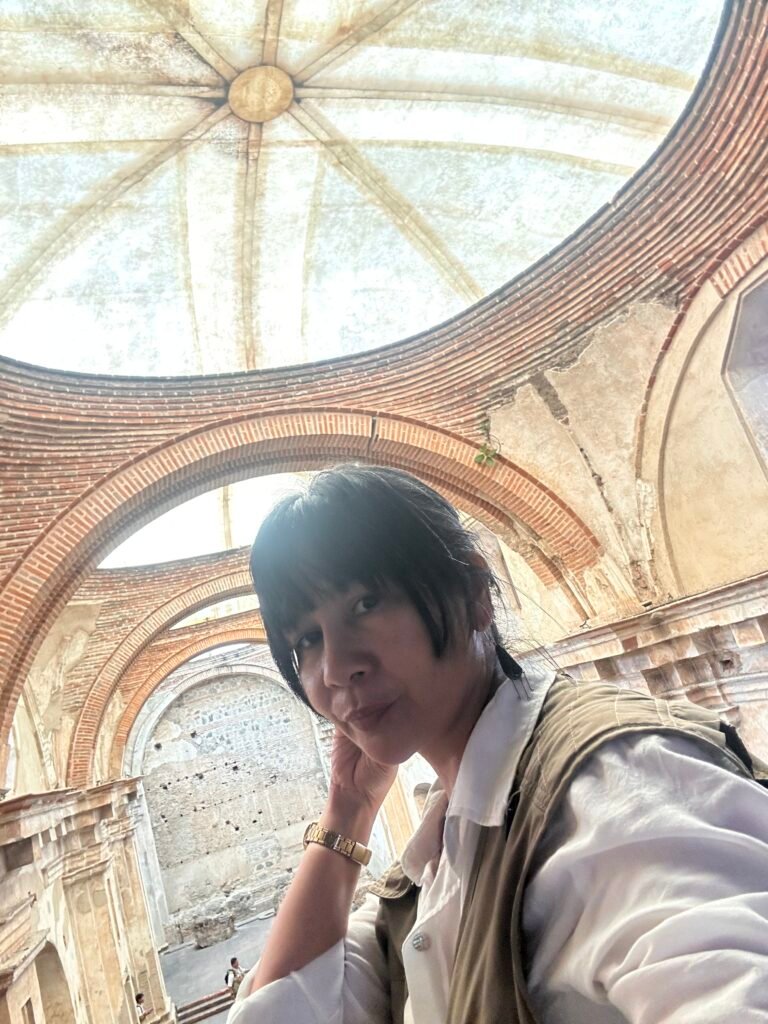

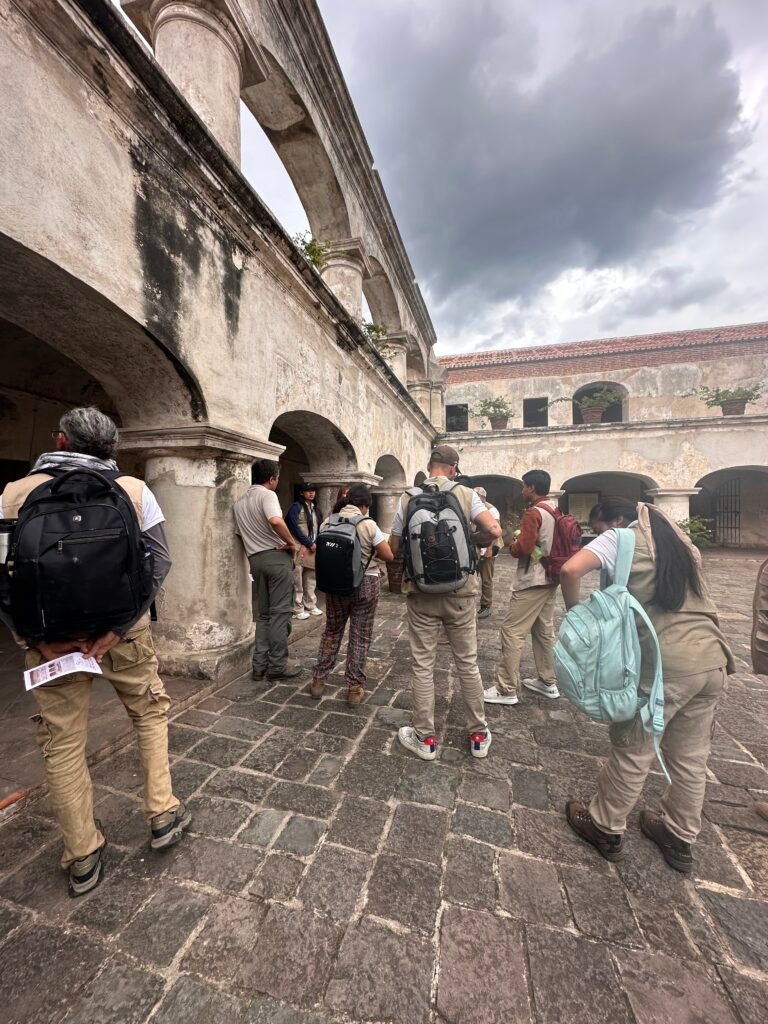

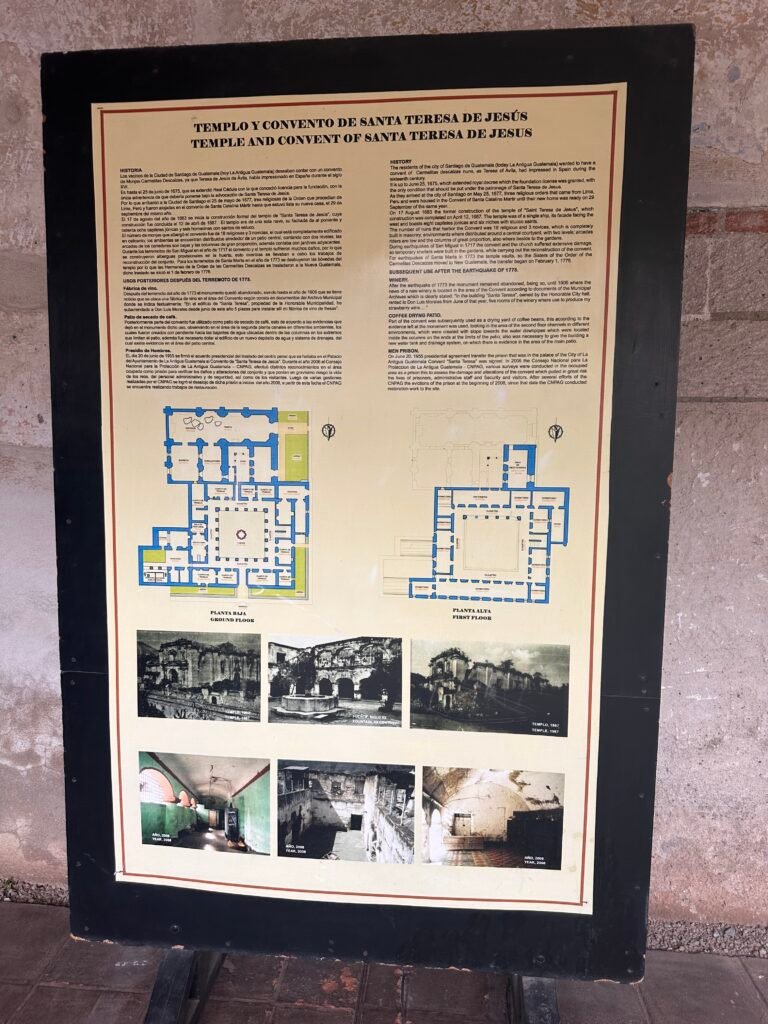

El convento que sirvió como cárcel: Santa Teresa de Jesús

Después del almuerzo, Alma y Ana nos guiaron por el templo y convento de Santa Teresa de Jesús, un conjunto monumental que, más allá de sus ruinas, conserva una historia bastante movida. Comenzamos frente a la fachada, donde destacaron la sobriedad renacentista de la iglesia, su resistencia a varios terremotos y cómo, tras el sismo de 1773, quedó en ruinas y fue progresivamente destinado a diferentes usos por la ciudad.

Ya dentro del área conventual, nos contaron que este monasterio fue fundado en 1675 para albergar a las Carmelitas Descalzas, bajo la espiritualidad reformista de Santa Teresa de Ávila. El espacio fue diseñado para una vida contemplativa estricta: silencio, clausura y oración, con una capacidad prevista para 18 monjas.

Pero la historia de Santa Teresa no terminó con la salida de las monjas. Alma y Ana explicaron que el convento fue reutilizado a lo largo del tiempo con fines completamente ajenos a su propósito original. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, se convirtió en espacio de producción artesanal: primero como fábrica de vino de fresas y después como secadero de café. Investigaciones arqueológicas del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala y la Asociación Tikal han documentado estructuras como canales de drenaje y vestigios de estas actividades productivas.

Más adelante, el convento fue adaptado como Presidio Departamental de Hombres, funcionando como cárcel durante gran parte del siglo XX. Esto implicó la modificación de varios espacios conventuales: se demolieron muros, se añadieron estructuras de encierro y se transformaron patios en áreas carcelarias. El uso penitenciario se mantuvo hasta 2008, cuando el presidio fue trasladado y el inmueble quedó bajo resguardo del Consejo Nacional. Desde entonces, se han desarrollado procesos de restauración, conservación y documentación arqueológica para recuperar su valor patrimonial.

Durante el recorrido, Alma y Ana nos invitaron a mirar más allá de las ruinas visibles, destacando cómo los espacios urbanos en Antigua no están congelados en el tiempo, sino que han sido testigos y actores de los cambios sociales, económicos y políticos del país.

San Jerónimo: de escuela mercedaria a recaudadora de impuestos… y estacionamiento de caballos

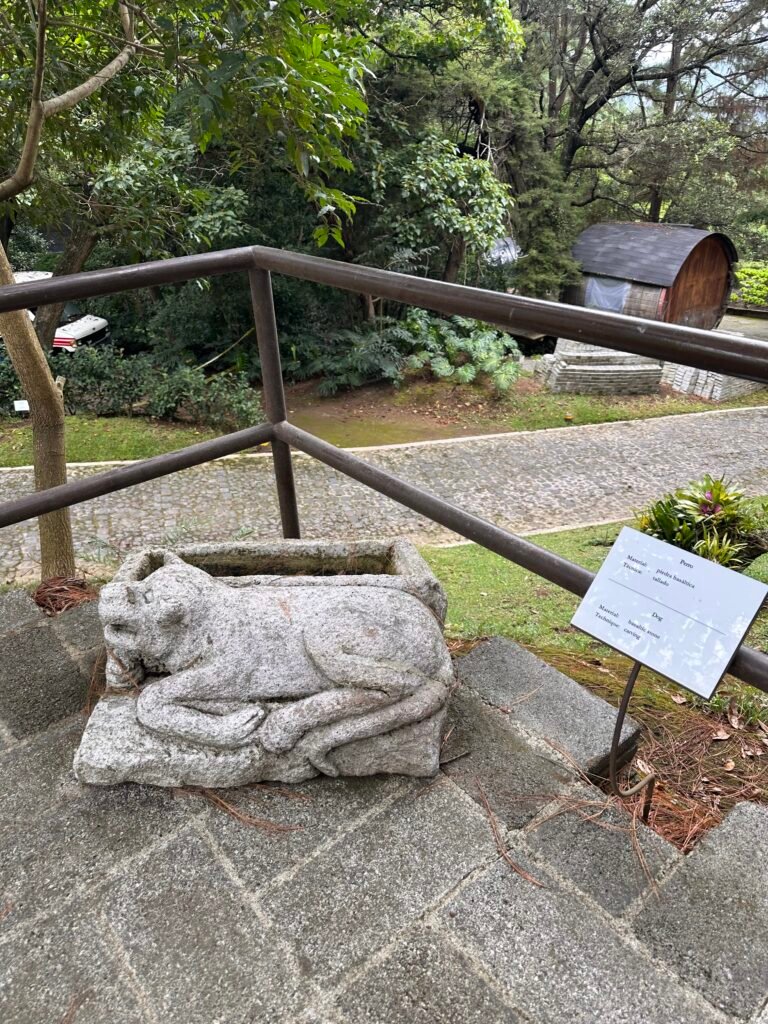

Ariel y Jefferson nos guiaron entre los jardines llenos de flores y escombros de las ruinas de San Jerónimo, un espacio poco visitado, pero lleno de historia y memoria. Allí, entre bugambilias y piedras caídas, nos contaron cómo este conjunto monumental fue inicialmente concebido como una escuela para los frailes de la Orden de la Merced. Sin embargo, al no contar con los permisos reales necesarios para su edificación, se ordenó su demolición, la cual no realizó. En su lugar, el sitio fue utilizado por las autoridades para establecer una recaudadora de impuestos, y en el siglo XIX fue incluso utilizado como estacionamiento de caballos.

Lo que más me gustó de esta parada fue comprender la relación directa entre San Jerónimo y la Orden de la Merced. Yo había expuesto recientemente sobre la historia y la influencia de esta orden religiosa en Antigua, pero no había logrado conectar ese conocimiento con el espacio físico de San Jerónimo. Estar allí, escuchando la historia mientras caminábamos entre sus ruinas, me permitió unir piezas sueltas y entender mejor cómo estos lugares forman parte de una red de memoria y legado.

Todo esto ocurrió en un edificio que ya había sido fuertemente golpeado por los terremotos de Santa Marta en 1773, justo este día, 29 de julio, hace 252 años. Esos sismos marcaron el principio del abandono oficial de la ciudad, y dejaron también huella en esta construcción. Curiosamente, justo cuando nos encontrábamos allí, durante nuestra práctica de guías, la tierra volvió a temblar, y creo que todos nos acordamos del recordatorio que sobre el suceso histórico hizo el profesor Guillermo cuando estábamos hace unas hoars en La Merced. El primer movimiento fuerte fue a las 3:21 p.m., y luego le siguieron varias réplicas. Fue una especie de efecto especial conmemorativo del aniversario de los terremotos, aunque por suerte —y gracias a que estábamos en el jardín— nadie se asustó.

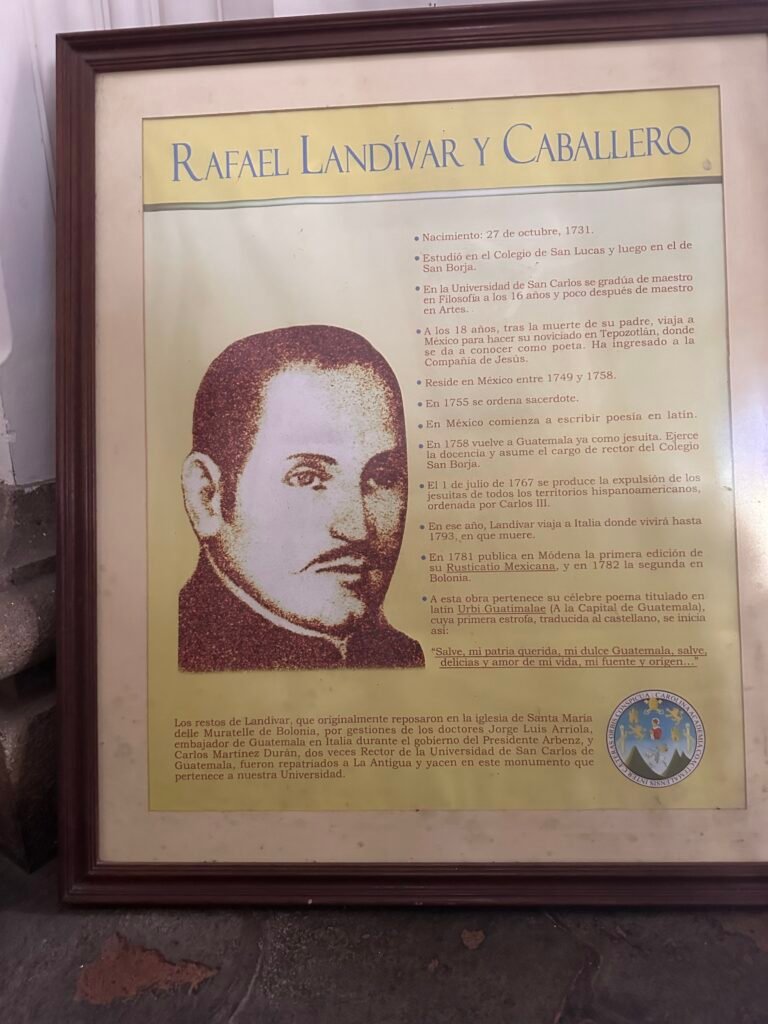

Honor a la orden jesuita y a la educación con el monumento a Landívar

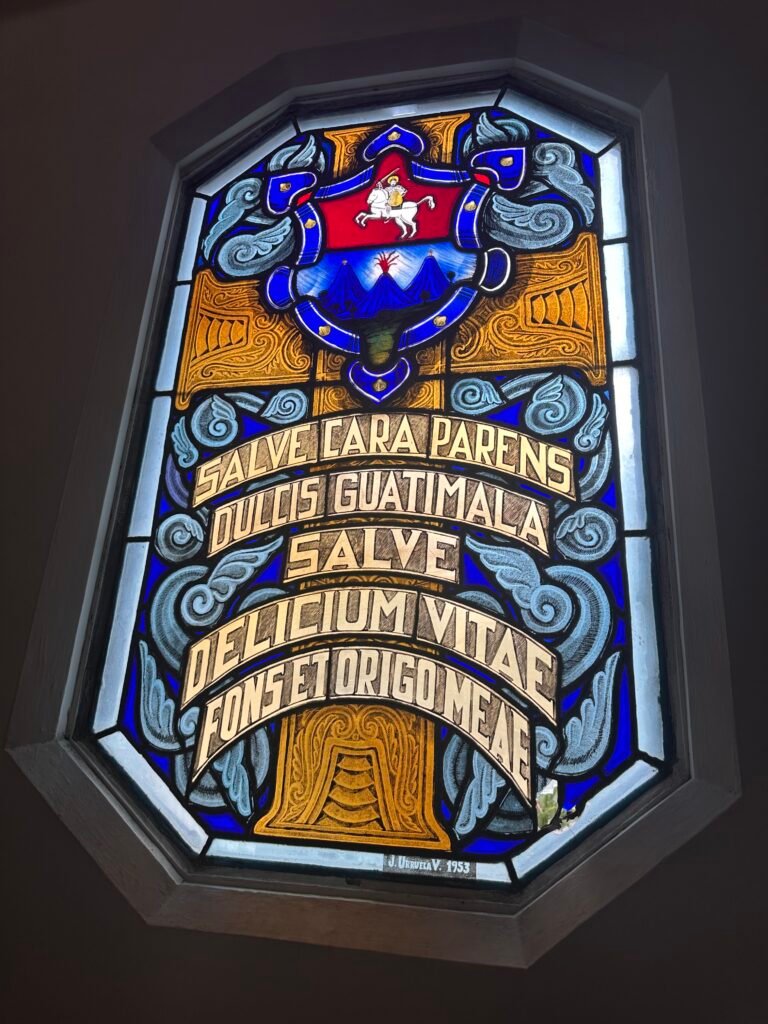

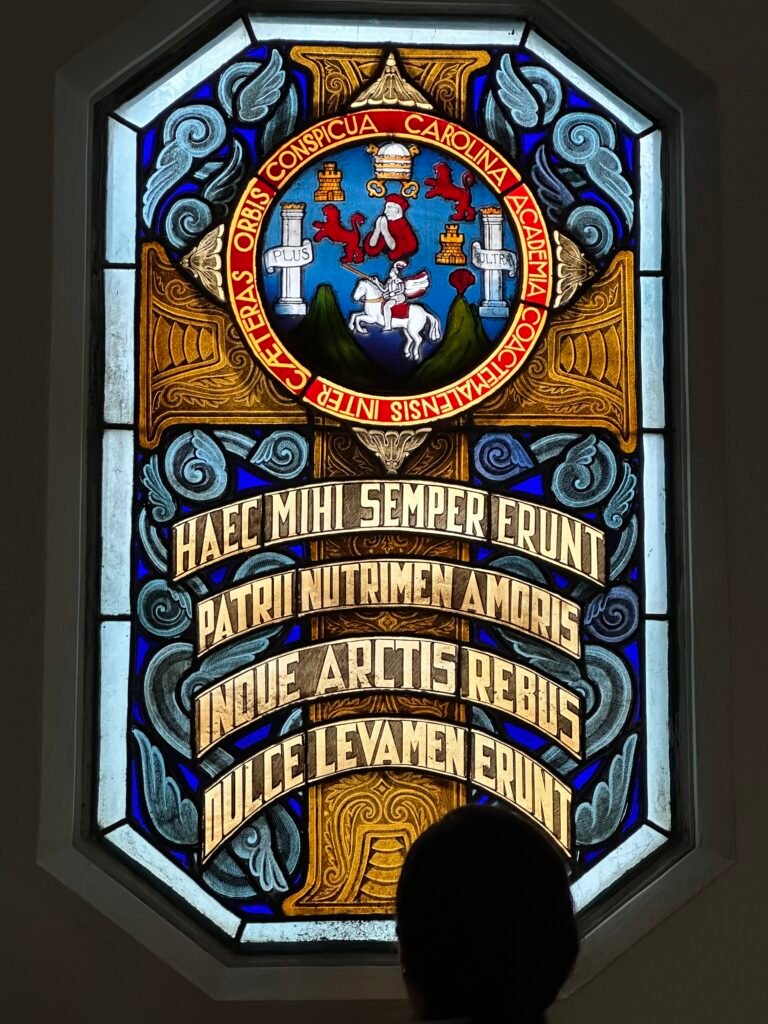

Después de San Jerónimo, Flor nos llevó al Monumento y Mausoleo de Rafael Landívar, un espacio lleno de historia y significado en el corazón de Antigua Guatemala. Este lugar no solo es un homenaje al poeta jesuita más importante del país, sino también un reflejo del legado cultural y espiritual de la Compañía de Jesús.

El mausoleo fue inaugurado en 2013 y alberga los restos de Landívar, que fueron repatriados desde Italia y colocados aquí en 1950. Rodeado de jardines y escalones que le dan un aire solemne, el monumento evoca la arquitectura del antiguo edificio universitario colonial, con sus cinco arcos mixtilíneos sostenidos por columnas estriadas, y una bóveda que conduce a la cámara central donde reposan los restos del poeta.

Dentro, destacan los vitrales cromados del artista Julio Urruela, que llenan el espacio de color y luz, así como el busto de Landívar esculpido por Rodolfo Galeotti Torres. La estructura del sepulcro, hecha de concreto texturizado que simula roca, está coronada por una cúpula que simboliza el cielo.

Este lugar funciona también como un espacio cultural abierto donde se realizan actividades artísticas, convirtiéndose en un puente vivo entre el pasado colonial y la Guatemala contemporánea. El tour de Flor nos invitó a detenernos y sentir la armonía entre la naturaleza, la historia y la memoria que envuelve el monumento, haciendo que la figura de Landívar se sienta cercana y presente.

Por último, las ruinas de La Recolección y una sentida despedida

Nuestra visita a las ruinas del Convento e Iglesia de La Recolección, en Antigua Guatemala, fue una experiencia cargada de emociones, historia y reflexión. Antes de comenzar el recorrido, recibimos una noticia inesperada que marcó el tono del día: nuestro profesor Guillermo Cuéllar nos anunció que lo que restaba de ese día serían los últimos minutos con él como instructor de la carrera. La noticia nos cayó como un balde de agua fría, sin previo aviso, y con ese sentimiento agridulce continuamos el recorrido.

A pesar de estar enfermo del estómago, Richi llegó con su entusiasmo característico, dispuesto a dar lo mejor de sí en este último tour. Con su profesionalismo y pasión, nos condujo por la historia de uno de los sitios más emblemáticos de Antigua Guatemala: las ruinas de La Recolección.

Richi compartió sus notas con el grupo, por lo que resumo su exposición basándome en ellas:

El Convento de La Recolección fue fundado por los Agustinos Recoletos, una rama reformada de la Orden de San Agustín que llegó a Guatemala durante la época colonial con la misión de evangelizar a los pueblos indígenas, especialmente en áreas remotas. La construcción del complejo comenzó en 1701, y en 1708 se colocó la primera piedra de la iglesia. Ese mismo año se completaron el convento, la biblioteca y la enfermería. La iglesia fue inaugurada oficialmente el 23 de mayo de 1717.

El complejo era impresionante para su tiempo, con una iglesia de gran nave central, claustros, dormitorios, una biblioteca y jardines. Diseñado en estilo barroco colonial, fue una de las edificaciones religiosas más imponentes de la época, bajo la dirección de los arquitectos Joseph de Torres y Diego de Porres.

La iglesia y el convento destacaban por su rica decoración y su diseño barroco, característico de la arquitectura colonial. La nave central de la iglesia estaba adornada con detalles elaborados, reflejando la importancia cultural y religiosa del complejo. Las estructuras, como los claustros y los jardines, eran testimonio de la sofisticación y la ambición de los Agustinos Recoletos en su labor evangelizadora.

Sin embargo, la historia de La Recolección está marcada por la tragedia de los terremotos que azotaron Antigua Guatemala. En 1717 (terremoto de San Miguel) y en 1751, los sismos causaron daños considerables al convento y a la iglesia, debilitando sus estructuras. En 1773, el devastador terremoto de Santa Marta marcó el fin de La Recolección como un complejo funcional. La destrucción fue tan severa que la ciudad de Santiago de los Caballeros (hoy Antigua Guatemala) fue abandonada como capital, y la sede del gobierno se trasladó a lo que ahora es la Ciudad de Guatemala. En 1776, los Agustinos Recoletos se mudaron a Nueva Guatemala de la Asunción, donde construyeron una nueva iglesia.

Tras el traslado de la capital, el convento fue abandonado y saqueado en múltiples ocasiones. Con el tiempo, las estructuras se deterioraron, convirtiéndose en las ruinas que conocemos hoy. A pesar de su estado, algunas paredes y bóvedas aún se mantienen en pie, ofreciendo un testimonio silencioso de la grandeza pasada de Antigua Guatemala.

En 1979, las ruinas de La Recolección, junto con toda la ciudad de Antigua Guatemala, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy, el sitio está abierto al público como un destino turístico y un recordatorio de la historia colonial de Guatemala. Las imponentes paredes, bóvedas colapsadas y restos de la iglesia muestran la magnitud de la construcción original y la vulnerabilidad de la ciudad ante los desastres naturales.

Caminar entre las ruinas de La Recolección fue una experiencia que combinó asombro y melancolía. La grandeza de lo que alguna vez fue un centro religioso vibrante contrasta con la fragilidad de sus restos, destruidos por la fuerza de la naturaleza.

Pero más allá de la historia arquitectónica, algo que no olvidaremos es que, a pesar del sentimiento de tristeza por la repentina despedida de nuestro profesor Guillermo, logramos conectar como grupo en la dinámica que Richi supo conducir con alegría. Fue un juego de Monja/Fraile y el Diablo.

El juego es similar al de “El Gato y el Ratón”. Se elige a una monja o fraile, y a un diablo. Los demás participantes deben tomarse de las manos y formar un círculo (el convento). La monja permanece dentro del círculo y el diablo fuera de él. Para iniciar la actividad, la monja debe salir por un espacio entre las manos, dar la vuelta completa al círculo y tratar de volver a entrar. El diablo la persigue; si logra tocarla antes de que entre al círculo, gana. Si la monja logra reingresar sin ser tocada, gana ella.

Fueron alrededor de cuatro rondas llenas de adrenalina, risas y un profundo sentimiento de compañerismo. Fue un cierre inesperado, simbólico y lleno de emoción para una jornada que quedará grabada en nuestra memoria.

Ya faltaban 5 minutos para las 5 de la tarde y el señor guardián de La Recolección llegó a recordarnos que estaba por cerrar.

Hasta pronto, profesor Guillermo Cuéllar

La mayoría de nosotros sentimos genuinamente que es una gran pérdida que el profesor Guillermo Cuéllar ya no continúe impartiendo la carrera. Durante estos meses logramos integrarnos con él en una dinámica académica que nos motivó a dar lo mejor de nosotros mismos y a enfocar nuestra formación hacia el profesionalismo, la excelencia, la ética, el respeto y la dignidad de nuestra profesión.

Nos enseñó a valorar profundamente a Guatemala —en especial a Sacatepéquez—, su historia, su cultura y su gente, siempre desde un enfoque innovador y sostenible. Personalmente, me llevo de esta experiencia una de las lecciones más valiosas: ser guía es, sí, una actividad económica, pero está en cada uno de nosotros dignificarla con respeto a la verdad, al conocimiento riguroso, a no conformarse con la mediocridad ni ejercer por puro mercantilismo, sino con auténtico compromiso hacia el patrimonio y la gente de Guatemala. Como salvadoreña y migrante, ¡una lección de por vida!

¡Gracias por todo, profe! Sabemos que nos acompañará siempre a través de sus consejos. Y créame: no olvidaremos que se aprendió, en tiempo récord, los nombres y las historias personales de cada uno de los 24 que iniciamos esta aventura como aprendices de guía local de Sacatepéquez en 2025.